Inpainting-Guided Policy Optimization for Diffusion Large Language Models

-

ArXiv URL: http://arxiv.org/abs/2509.10396v1

-

作者: Siyan Zhao; Bo Liu; Mengchen Liu; Aditya Grover; Yuandong Tian; Guan Pang; Feiyu Chen; Miao Liu; Chenyu Wang; Jing Huang; 等11人

-

发布机构: MIT; Meta Superintelligence Labs; Tsinghua University; UCLA

TL;DR

本文提出了一种名为 IGPO (Inpainting-Guided Policy Optimization) 的强化学习框架,它利用扩散大语言模型 (dLLM) 独特的“填补” (inpainting) 能力,通过在探索过程中策略性地注入部分真实推理线索,从而有效解决强化学习中的探索效率低下和零优势困境问题。

关键定义

- 掩码扩散大语言模型 (Masked Diffusion Large Language Models, dLLMs):一种非自回归的语言模型,它通过一个逐步去噪(或去掩码)的过程并行生成文本。与从左到右生成的自回归模型不同,dLLMs 能够基于双向上下文进行生成,并天然支持对文本中间部分进行内容填补(inpainting)。

- 填补 (Inpainting):dLLMs 的一种核心能力,指在给定部分上下文(例如,一段文本的开头和结尾,或中间的某些片段)的情况下,填充缺失内容。本文利用此能力,将真实的推理步骤片段作为“提示”注入生成过程,以引导模型探索。

- 零优势困境 (Zero-Advantage Dilemma):在基于组的策略优化方法(如 GRPO)中,当一个组内所有采样的回答都获得相同的奖励(例如全错或全对)时,计算出的优势值(Advantage)全部变为零。这导致策略梯度也为零,无法产生有效的学习信号,造成计算资源的浪费。

- IGPO (Inpainting-Guided Policy Optimization):本文提出的核心框架。当检测到“零优势困境”(特指全错情况)时,IGPO会触发填补机制:它将真实解题步骤分块,随机注入一部分作为固定提示,让 dLLM 完成剩余的推理。通过用这些成功生成的回答替换部分错误回答,IGPO人为地在采样组中创造了奖励差异,从而恢复了有效的梯度信号。

- 长度对齐的监督微调 (Length-Aligned Supervised Fine-tuning, SFT):本文提出的一种辅助训练策略。由于 dLLM 在线强化学习的计算成本高,通常生成长度受限。该策略通过将冗长的原始推理文本重写为简洁版本,使得SFT阶段的训练数据长度与后续RL和评估阶段的生成长度保持一致,为RL提供了一个更强的初始化模型。

相关工作

当前,通过强化学习(RL)来对齐大语言模型(LLM)是一个主流方向。然而,这一过程面临着严峻的探索挑战,尤其是在解决复杂推理任务时。由于奖励信号通常是稀疏的(例如,只有最终答案正确才能获得奖励),模型很难在巨大的搜索空间中自行发现正确的解题路径。这导致大量的采样被浪费,训练效率低下。

对于基于组的策略优化方法,如 GRPO (Group-relative Policy Optimization),这个问题尤为突出。GRPO 通过比较组内样本的相对奖励来估计优势,但当组内所有样本都失败时(即“全错组”),所有样本的优势值都会变为零,导致梯度消失,模型无法从失败中学习。这种“零优势困境”在挑战性任务中频繁发生,严重阻碍了模型的学习进程。

本文旨在解决上述两个核心问题:1) 强化学习中的低效探索问题;2) GRPO 等方法中普遍存在的“零优势困境”。本文的创新之处在于,它发现并利用了掩码扩散大语言模型(dLLM)独有的“填补”能力,将其作为一种引导探索的工具,为解决这些难题提供了全新的途径。

本文方法

IGPO: Inpainting-Guided Policy Optimization

创新点

本文的核心创新是 IGPO,第一个利用 dLLM 的填补能力来指导强化学习过程的框架。它通过在采样过程中有条件地注入部分真实解题线索,巧妙地解决了探索难题和零优势困境。

核心机制

IGPO 的设计旨在应对 GRPO 中的“零优势困JE”。当模型为一个问题生成的一组(例如G个)回答全部错误时,优势值为零,梯度消失,公式如下:

\[\nabla_{\theta} \mathcal{L}(\theta) = \mathbb{E}\left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^{G} \frac{1}{ \mid o_i \mid } \sum_{k=1}^{ \mid o_i \mid } A_i \, \rho_i^k \, \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(o_i^k \mid q)\right] = 0, \quad \text{当 } A_i=0 \tag{5}\]为解决此问题,IGPO引入了弹性填补触发采样 (Elastic Inpainting-Triggered Sampling) 机制,如下图所示。

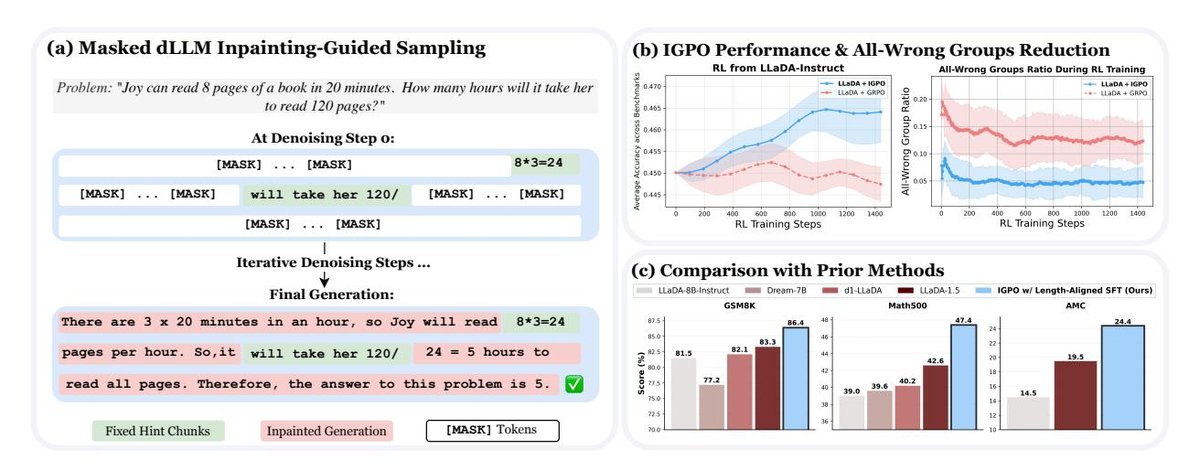

图 2: IGPO 概览。当采样组内所有回答都错误时(零优势场景),通过注入真实推理片段作为提示来引导填补生成。这些成功的填补生成结果将替换掉部分原始错误回答,从而创造奖励差异,使策略梯度更新成为可能。

图 2: IGPO 概览。当采样组内所有回答都错误时(零优势场景),通过注入真实推理片段作为提示来引导填补生成。这些成功的填补生成结果将替换掉部分原始错误回答,从而创造奖励差异,使策略梯度更新成为可能。

具体步骤如下:

- 触发条件:仅当采样组内所有回答 $o_i$ 的奖励 $r(o_i)$ 均为 0 时,激活 IGPO。

- 提示构建:将真实的推理过程 $y^*$ 分割成多个连续的文本块 $c_j$。

- 提示注入与填补:随机选择一部分文本块(根据注入比例 $\eta$),将其作为固定的“提示”嵌入到待生成的序列中。dLLM 利用其双向注意力机制,在“填补”模式下生成剩余的掩码部分。注入提示的初始序列 $z^{\text{hint}}$构造如下:

- 样本替换:生成一组新的、经过填补引导的回答 ${\tilde{o}_i}$。检验其正确性,并将其中成功的回答替换掉原始“全错组”中的一部分样本(替换比例由 $\lambda$ 控制)。

- 梯度恢复:经过替换后,新的样本组包含了奖励为1(成功)和0(失败)的回答,从而打破了零优势僵局,产生了有意义的非零优势值,使得策略可以正常更新。

完整的 IGPO 算法流程如下:

| 算法 1: IGPO - 用于掩码 dLLM 的填补引导策略优化 |

|---|

| 需要: 参考模型 $\pi_{\text{ref}}$, 提示分布 $\mathcal{D}$, 真实推理轨迹 ${y^*}$, 每个提示的完成数 $G$, 内部更新次数 $\mu$, 提示注入比例范围 $[\eta_{\text{low}}, \eta_{\text{high}}]$, 替换分数 $\lambda$, 熵过滤器阈值 $\tau$, 块大小范围 $[s_{\min}, s_{\max}]$ |

| 1: 初始化 $\pi_{\theta} \leftarrow \pi_{\text{ref}}$ |

| 2: while 未收敛 do |

| 3: $\pi_{\text{old}} \leftarrow \pi_{\theta}$ |

| 4: 采样提示 $q \sim \mathcal{D}$ 和 G 个响应 $o_i \sim \pi_{\text{old}}(\cdot \mid q), i \in [G]$ 并计算奖励 $r_i$ |

| 5: if 所有 $r_i = 0$ (零优势情况) then |

| 6: 将真实推理 $y^*$ 分割成块 ${c_1, \ldots, c_N}$,其中 $ \mid c_j \mid \sim \mathcal{U}[s_{\min}, s_{\max}]$ |

| 7: for $i=1,\ldots,G$ do |

| 8: 采样提示注入比例 $\eta \sim \mathcal{U}[\eta_{\text{low}}, \eta_{\text{high}}]$ 并随机选择 $\lfloor \eta N \rfloor$ 个块 |

| 9: 将选定块的 token 作为固定提示注入相应位置 |

| 10: 通过填补生成 $\tilde{o}_i$:迭代去噪剩余的掩码位置,同时保持提示 token 不变 |

| 11: 评估奖励 $r(\tilde{o}_i)$,并用填补生成的正确响应替换最多 $\lfloor \lambda G \rfloor$ 个错误响应 |

| 12: 使用 Eq. 3 在更新后的响应集上计算优势 $A_i^k$ |

| 13: for $n=1,\ldots,\mu$ do |

| 14: 估计 $\pi_{\theta}, \pi_{\text{old}}, \pi_{\text{ref}}$ 下的对数概率 |

| 15: 对于提示 token 位置,仅更新熵值最高的 top-$\tau$ 百分位的 token |

| 16: 通过 $\mathcal{L}_{IGPO}(\theta)$ (Eq. 7) 更新 $\pi_{\theta}$ |

| 17: return $\pi_{\theta}$ |

优点

- 缓解分布失配:与完全依赖真实数据进行监督学习(SFT)不同,IGPO 仅注入部分提示,大部分内容仍由模型自行生成。这使得学习信号更接近模型当前的策略分布(on-policy),缓解了 SFT 中训练与推理分布不一致的问题。它巧妙地在 SFT 和 RL 之间架起了一座桥梁。

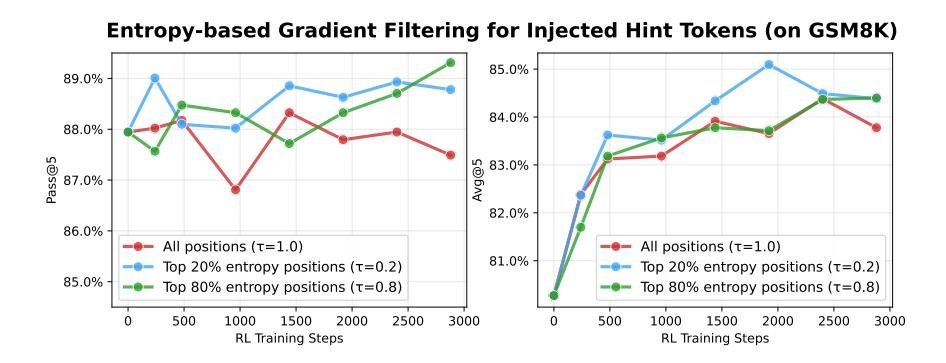

- 稳定训练过程:为了处理注入的真实 token(来自外部数据分布)可能带来的训练不稳定性,本文提出了基于熵的梯度过滤 (Entropy-based Gradient Filtering)。对于被注入的提示 token,只在模型本身不确定性较高(即熵值较高)的位置进行梯度更新。这避免了强制模型在它已经很自信的位置上进行突兀的改变,从而使训练更加稳定。

长度对齐的 SFT

背景与动机

像 LLaDA 这样的全注意力 dLLM 计算成本高昂,尤其是在线 RL 训练时。这迫使研究者在 RL 阶段使用较短的生成序列(如256个token)。然而,许多用于SFT的推理数据集(如OpenR1)包含非常冗长的推理过程(超过10k个token)。直接在这些长文本上进行SFT,会导致模型在SFT阶段和RL阶段看到的序列长度严重不匹配,影响了RL的初始性能。

方法与优点

为解决该问题,本文提出了一种通过重写推理轨迹实现长度对齐的SFT策略:

- 重写:使用强大的教师模型(LLaMA-4-Maverick)将原始数据集中冗长、重复的推理过程,系统性地重写为简洁、结构化的版本,同时保留核心逻辑。

- 对齐:在这些重写后的、长度更短的轨迹上进行 SFT。

这种方法使得 SFT 阶段的训练数据分布与 RL 阶段的生成约束更加匹配,为后续的 RL 训练提供了一个质量更高、更适应任务的初始模型,让模型可以在有限的计算预算内专注于提升推理质量,而非学习如何压缩文本。

实验结论

图 1 (b):IGPO 显著减少了“全错组”的出现频率。

图 1 (b):IGPO 显著减少了“全错组”的出现频率。

图 1 (c):结合长度对齐SFT和IGPO的完整训练流程在三大数学基准测试中取得了SOTA性能。

图 1 (c):结合长度对齐SFT和IGPO的完整训练流程在三大数学基准测试中取得了SOTA性能。

本文通过在 LLaDA-8B 模型上的一系列实验,验证了所提方法的有效性。

主要结果

- 性能显著提升:如 表1 所示,完整的训练流程(长度对齐SFT + IGPO)在多个数学推理基准上取得了巨大成功。相较于 LLaDA-Instruct 基线模型,GSM8K 提升了 4.9%,MATH500 提升了 8.4%,AMC 提升了 9.9%。这使得模型在全注意力掩码 dLLM 中达到了新的 SOTA 水平。

表1: 在多个数学任务上的性能表现。

| 模型 | GSM8K (pass@1) | MATH500 (pass@1) | AMC (avg@16) | 平均 |

|---|---|---|---|---|

| …(其他模型)… | ||||

| LLaDA-Instruct (基线) | 81.5 (+0) | 39.0 (+0) | $14.5_{(+0)}$ | $45.0 \ (+0)$ |

| LLaDA-Instruct + IGPO (本文) | $\underline{83.6} \ (+2.1)$ | $\underline{42.8}_{(+3.8)}$ | $\underline{18.1}_{(+3.8)}$ | $\underline{48.2}$ (+3.2) |

| LLaDA-Instruct + 长度对齐 SFT (本文) | $83.6_{(+2.1)}$ | $45.2_{(+6.2)}$ | 22.3 (+7.8) | $50.4_{(+5.4)}$ |

| LLaDA-Instruct + 长度对齐 SFT + IGPO (本文) | $\underline{\textbf{86.4}}_{(+4.9)}$ | $\underline{47.4}_{(+8.4)}$ | $\underline{24.4}_{(+9.9)}$ | $\underline{52.7}_{(+7.7)}$ |

- 训练更稳定、高效:如 图3 所示,无论是否经过 SFT,IGPO 的训练曲线都比标准的 GRPO 更加平滑和稳定。实验表明,IGPO 将“全错组”的比例降低了约 60%(如图1(b)所示),这直接转化为更有效的梯度更新和更高的样本效率。

图 3: IGPO 与标准 GRPO 训练曲线对比。无论从哪个检查点开始,IGPO 都展现出更优越和稳定的训练性能。

图 3: IGPO 与标准 GRPO 训练曲线对比。无论从哪个检查点开始,IGPO 都展现出更优越和稳定的训练性能。

消融分析

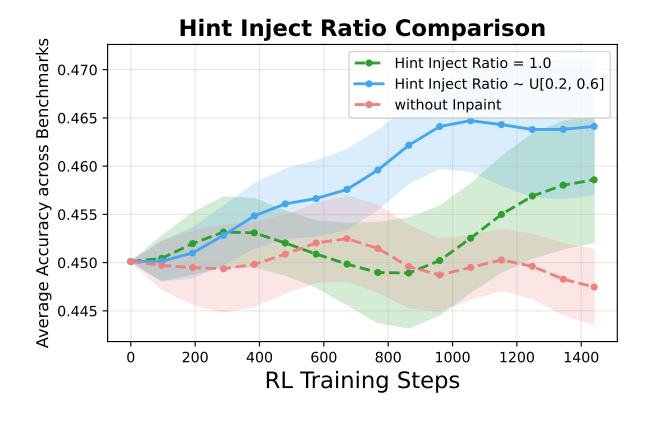

- 部分填补优于完全填补:图4 显示,注入部分提示(例如注入比例在0.2-0.6之间)的效果优于注入完整的真实答案(注入比例为1.0)。这证实了 IGPO 的核心思想:引导而非替代。通过让模型在提示之间进行自我推理和连接,产生的学习信号更接近模型自身的能力边界,比单纯的监督学习更有效。

图 4: 不同提示注入比例对性能的影响。部分注入始终优于完全注入。

图 4: 不同提示注入比例对性能的影响。部分注入始终优于完全注入。

- 熵过滤是稳定训练的关键:图5 表明,对注入的提示 token 进行熵过滤至关重要。只在熵值最高的 20% 的位置进行梯度更新($\tau=0.2$)时,性能最好且训练最稳定。如果不进行过滤($\tau=1.0$),训练会出现剧烈波动,证明了该机制在融合异构数据源时的必要性。

图 5: 熵剪裁阈值对提示 token 的影响。$\tau=0.2$ 表现最佳。

图 5: 熵剪裁阈值对提示 token 的影响。$\tau=0.2$ 表现最佳。

- 重写推理轨迹的有效性:图6 证明了“长度对齐SFT”的价值。使用重写后的简洁轨迹进行 SFT,不仅直接提升了 SFT 后的模型性能,也为后续 RL 训练提供了更好的起点,最终获得了更高的准确率。同时,无论在哪种 SFT 初始化的模型上,IGPO 都比标准 RL 表现更优,尤其是在保持生成多样性方面。

图 6: SFT 和 RL 中使用重写轨迹与原始轨迹的对比。重写轨迹带来了更高的SFT性能和最终的RL准确率。

图 6: SFT 和 RL 中使用重写轨迹与原始轨迹的对比。重写轨迹带来了更高的SFT性能和最终的RL准确率。

总结

实验结果有力地证明,IGPO 及其配套的长度对齐SFT策略构成了一套极为有效的 dLLM 训练方案。该方法不仅通过利用 dLLM 的独特能力解决了强化学习中的关键瓶颈(探索效率和零优势困境),还在多个数学推理任务上取得了SOTA性能,为非自回归模型的进一步发展和应用开辟了新道路。