The Universal Landscape of Human Reasoning

-

ArXiv URL: http://arxiv.org/abs/2510.21623v1

-

作者: Yimeng Zhang; Jiannan Guan; Xie Chen; Jiaqi Wang; Mengkang Hu; Jinhao Liu; Zheng Yan; Wanxiang Che; Qiguang Chen; Yihao Liang; 等13人

-

发布机构: ByteDance; Central South University; Harbin Institute of Technology; Princeton University; Shanghai Jiao Tong University; The Chinese University of Hong Kong; The University of Hong Kong; University of Illinois Urbana-Champaign

TL;DR

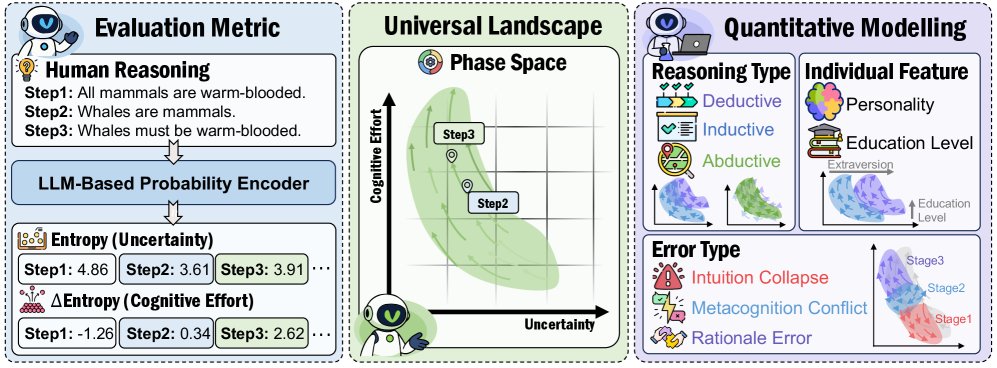

本文提出了一种名为“信息流追踪”(Information Flow Tracking, IFT)的框架,该框架利用大语言模型(LLM)作为概率编码器,通过量化推理每一步的信息熵和信息增益,首次在统一的度量空间中对人类通用推理的动态过程进行建模。

关键定义

本文的核心是围绕一个新颖的理论框架展开的,其中包含以下关键定义:

- 信息流追踪 (Information Flow Tracking, IFT):一个用于定量描述人类推理动态过程的理论框架。它将推理视为一个连续的认知流,并通过追踪信息相空间中的轨迹来揭示推理的内在结构和模式。

- 信息相空间 (Information Phase Space):一个由两个正交维度构成的二维空间,用于描绘推理状态。这两个维度是“不确定性”和“认知努力”。推理过程表现为该空间中的一条轨迹。

- 不确定性 (Uncertainty):用于量化推理步骤中的模糊性或信息量。它通过计算一个推理步骤中所有Token的平均香农熵 (Shannon entropy) 来定义:\($u\_{t}=-\frac{1}{n\_{t}}\sum\_{i=1}^{n\_{t}}p\_{t,i}\log p\_{t,i}\)$,其中 \($p\_{t,i}\)$ 是LLM生成第 \($t\)$ 步中第 \($i\)$ 个Token的概率。

- 认知努力 (Cognitive Effort):用于量化连续推理步骤之间所需的信息重组量。它被定义为不确定性的时间导数,即相邻步骤间不确定性的变化量:\($e\_{t}=u\_{t}-u\_{t-1}\)$。它反映了从一个认知状态过渡到下一个状态所需的心智投入。

相关工作

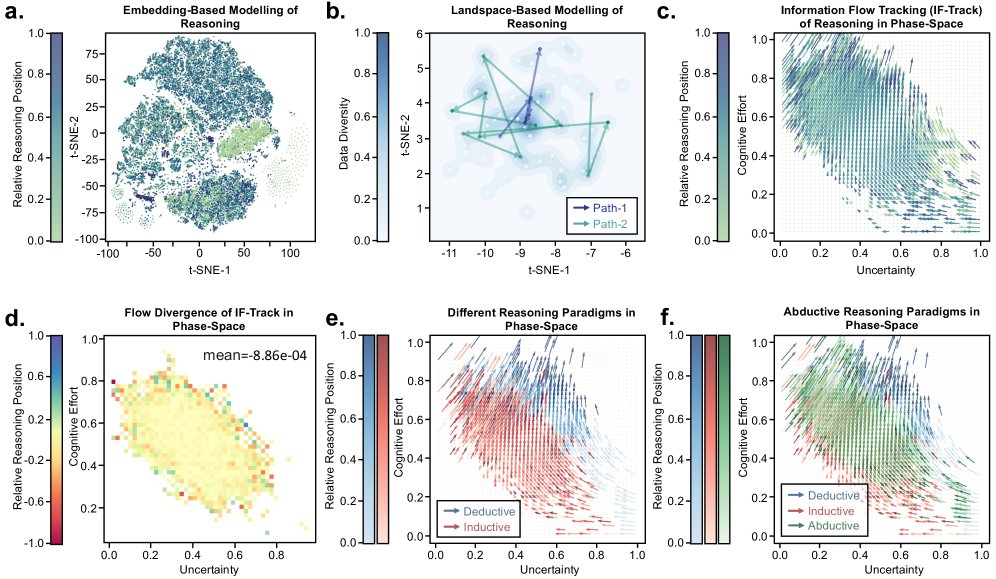

当前对人类推理的研究方法,从经典的逻辑学、概率模型(如贝叶斯推理)到心理模型理论,虽然各有建树,但大多存在共同的局限性。这些方法主要关注推理的最终结果或提供静态的认知快照,例如使用t-SNE等技术对推理步骤进行嵌入可视化,但这会丢失过程中的时序信息,导致轨迹混乱且难以解释。即使是更先进的“思维景观”方法,在处理通用推理任务时也表现出不一致性。

现有研究普遍缺乏一个统一的、定量的框架来连续追踪通用的推理轨迹。这使得我们难以获得过程层面的机制性洞察,也无法揭示推理过程中的动态特征,如错误的产生模式、推理类型差异以及个体差异等。本文旨在解决这一关键问题,即建立一个能够定量、动态、统一地捕捉人类推理过程的通用模型。

本文方法

本文的核心方法是 信息流追踪 (IFT) 框架,它将认知科学的概念与物理学中的哈密顿动力学 (Hamiltonian Dynamics) 思想相结合,为人类推理过程提供了一个全新的定量分析视角。

理论基础:哈密顿动力学隐喻

本文借鉴哈密顿动力学来描述一个守恒系统。在物理学中,一个系统的状态由共轭变量(如位置 \($q\)$ 和动量 \($p\)$)定义,其演化在保持总能量 \($H(q,p)\)$ 守恒的相空间中进行。该理论启发本文将推理过程也看作一个类似的信息守恒系统。

IFT 框架

IFT框架将推理过程映射到一个二维的“信息相空间”中,该空间由不确定性 \($u\_t\)$ 和 认知努力 \($e\_t\)$ 这对共轭变量构成。

- 状态定义:在任一推理步骤 \($t\)$,认知状态由一个点 \($(u_t, e_t)\)$$ 表示。

- 量化计算:

-

不确定性 \($u\_t\)$:利用LLM作为概率编码器,计算在生成第 \($t\)$ 步推理文本时,所有Token概率的平均香农熵。这反映了在该步骤生成内容时的内在模糊度。

\[u_{t}=-\frac{1}{n_{t}}\sum_{i=1}^{n_{t}}p_{t,i}\log p_{t,i}\] -

认知努力 \($e\_t\)$:定义为相邻步骤间不确定性的变化量,即信息增益。它衡量了从一步到下一步认知状态的调整幅度。

\[e_{t}=u_{t}-u_{t-1}=-\frac{1}{n_{t}}\sum_{i=1}^{n_{t}}p_{t,i}\log p_{t,i}+\frac{1}{n_{t-1}}\sum_{j=1}^{n_{t-1}}p_{t-1,j}\log p_{t-1,j}\]

-

- 动态轨迹:整个推理过程形成一条从高不确定性、低认知努力的初始状态(直觉探索)向低不确定性、高认知努力的最终状态(审慎分析)演化的轨迹。

创新点

本文方法与以往最本质的区别在于,它首次将推理从静态分析转变为动态过程的定量追踪。其核心创新点在于:

- 统一的度量空间:创建了一个通用的“信息相空间”,能够跨越不同任务、不同个体来统一描述和比较推理过程,解决了以往模型碎片化的问题。

- 物理学类比的理论深度:将推理过程建模为近似哈密顿系统中的 几乎不可压缩信息流 (approximately incompressible information flow)。根据刘维尔定理 (Liouville’s theorem),这种流的散度为零( \($\nabla\!\cdot\!\vec{V} \approx 0\)$),意味着信息在相空间中的“体积”是守恒的。这为推理的连续性和结构性提供了深刻的理论支持。

优点

- 过程可解释性:IFT使推理的每一步都变得可量化和可视化,揭示了从直觉到分析的动态转变过程,而不仅仅是关注最终答案的对错。

- 通用性与可复现性:该框架适用于不同类型的推理任务(演绎、归纳、溯因),并能生成可复现的、具有一致流向的认知轨迹图谱。

- 精细化分析能力:能够精确识别推理过程中的错误模式、区分不同的推理类型,并量化个体差异(如性格、教育背景)对推理策略的影响。

实验结论

通用推理蓝图建模

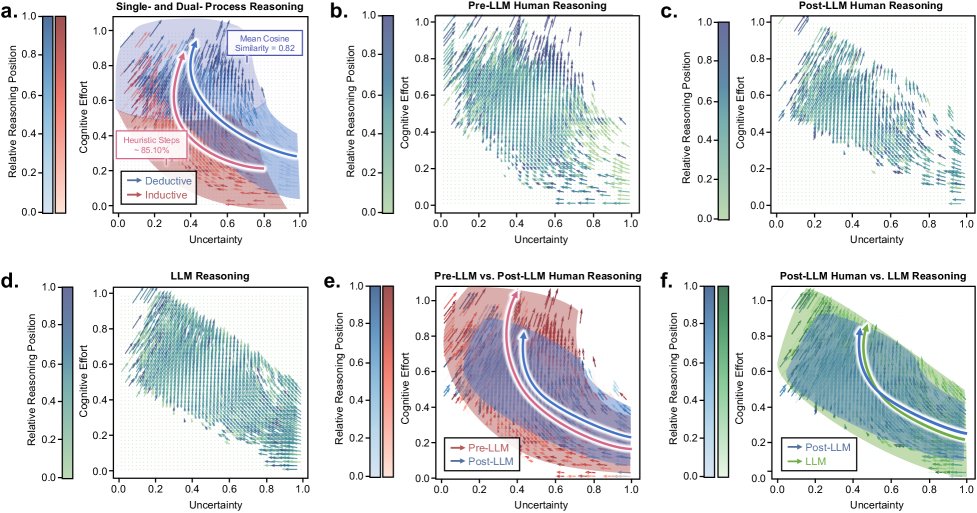

- IFT的有效性:实验证明,与t-SNE等静态嵌入方法产生的混乱无序的可视化结果相比,IFT能将推理过程成功量化为信息相空间中结构清晰、方向一致的流场。如上图所示,IFT(右)生成的轨迹具有明确的从右下到左上的流向,而非推理任务则表现为无序动态。

- 哈密顿动力学假设的验证:通过计算推理轨迹上局部流场的散度,发现其值接近于零(图中大片黄色区域),证实了人类推理过程是一个近似的不可压缩信息流,符合刘维尔方程,为模型的理论基础提供了经验支持。

经典推理属性建模

区分经典推理类型

IFT通过轨迹模式成功地区分了三种经典的推理类型。

- 演绎与归纳推理:两者全局模式相似(不确定性下降,认知努力上升),但局部动态不同。演绎推理(Deductive reasoning)初始认知努力更高,不确定性下降更快,呈“自上而下”特征;归纳推理(Inductive reasoning)则相反,体现了“自下而上”的探索性。

- 溯因推理:其轨迹介于演绎和归纳之间,呈现出一种探索性假设生成和验证性推理相结合的混合动态模式。

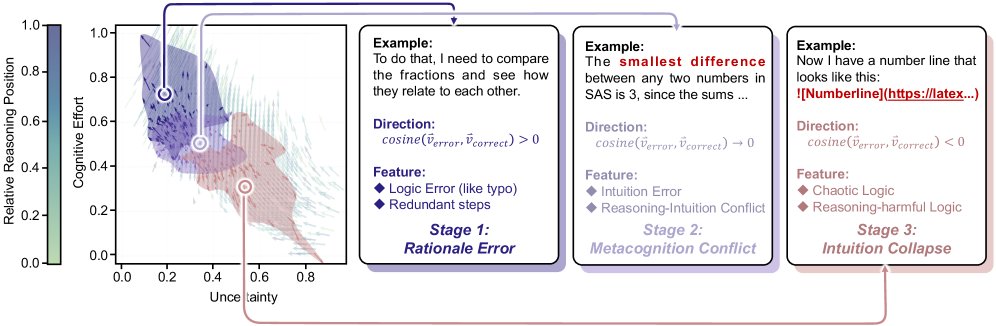

识别推理错误

IFT能够根据轨迹偏离正常流动的模式来有效识别和分类推理错误,且与Pennycook的三阶段错误理论吻合。

| 错误阶段 | 位置特征 (不确定性-努力) | 轨迹特征 (与正确方向夹角) | 认知解释 |

|---|---|---|---|

| 直觉失败 (Intuition Failure) | 高不确定性, 低努力 | 方向相反 (\($\cos < 0\)$) | 基于错误的直觉,推理在早期就已崩溃。 |

| 监控失败 (Monitoring Failure) | 中等不确定性, 中等努力 | 方向垂直 (\($\cos \approx 0\)$) | 推理看似连贯但基于错误假设,未能发现矛盾。 |

| 审慎失败 (Deliberation Failure) | 低不确定性, 高努力 | 方向一致 ($$$\cos > 0$`) | 推理结构正确,但存在冗余、计算失误等低效处理。 |

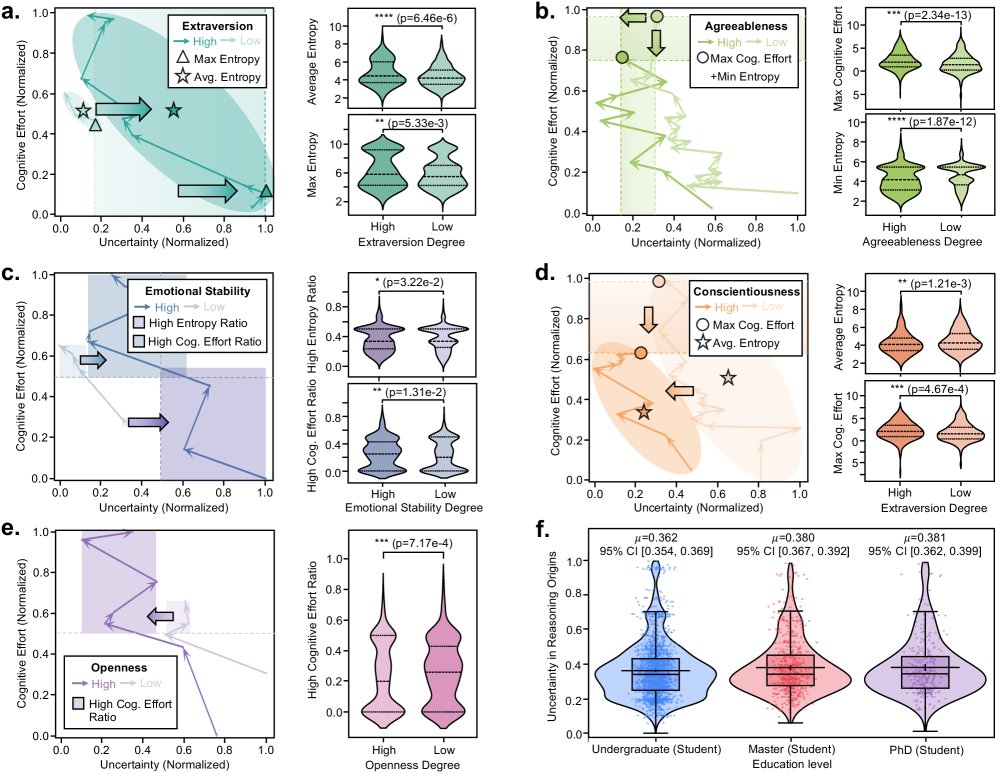

个体特征建模

该框架能够量化不同个体在推理行为上的差异。

- 人格特质(大五人格):

- 外向性 (Extraversion) 高者偏好高不确定性的探索状态。

- 宜人性 (Agreeableness) 高者倾向于更高效、确定性更高的推理路径。

- 情绪稳定性 (Emotional Stability) 高者在高不确定性下仍能保持高效推理。

- 尽责性 (Conscientiousness) 高者推理路径结构性强,不确定性较低。

- 开放性 (Openness) 高者表现出更强的探索性,认知努力投入更多。

- 教育水平:教育程度更高(如博士)的参与者在推理初始阶段表现出更高的不确定性,这表明他们可能从更广阔的假设空间开始探索,对模糊性的容忍度更高。

在前沿心理学理论中的应用

单/双过程理论之争

IFT为“推理是单一过程还是双过程”的长期争论提供了调和的视角。

- 局部上呈双过程:在单条推理轨迹内部,可以观察到从高不确定性、低努力的“直觉”区域到低不确定性、高努力的“分析”区域的转变,支持双过程理论。

- 全局上呈单过程:当汇总大量数据时,所有推理轨迹汇合成一个连续、平滑的宏观流,且不同推理类型在后期阶段轨迹高度重合,支持单一过程框架。 结论是,双过程效应是统一的单过程架构中出现的局部动态。

LLM时代人类推理的重塑

- LLM正在重塑人类推理模式:实验对比发现,在广泛使用LLM后,人类的推理模式发生了显著变化。传统的推理从低认知努力开始,逐步探索深入;而受LLM影响的推理则倾向于从一个较高的认知努力起点开始,但后期探索性努力减弱。

- 人类推理与LLM趋同:后LLM时代的人类推理轨迹与GPT-4o自身的轨迹高度重合。这表明,频繁使用LLM不仅改变了推理环境,也可能导致用户下意识地内化和模仿模型的推理模式,使得人机认知趋于一致。

总结

本文提出的IFT框架成功地将人类推理过程转化为一个可测量、可比较的动态系统。它不仅能够统一描述不同类型的推理,识别错误模式和个体差异,还有力地推动了对核心心理学理论(如单/双过程理论)的理解,并首次定量揭示了LLM对人类认知过程的深刻影响。这项工作为连接认知理论与经验测量搭建了一座桥梁,为未来研究人类乃至人工智能的认知架构提供了强大的新工具。